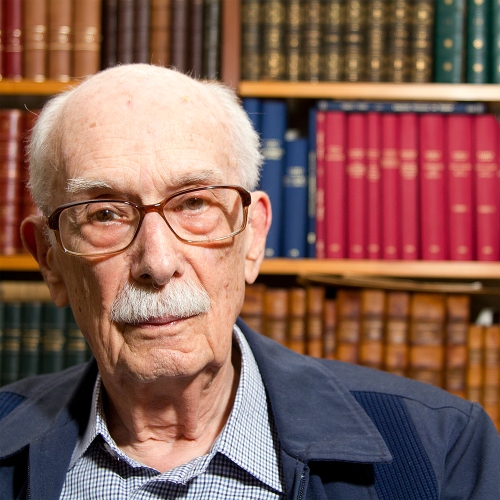

Por Antonio Candido.*

Por Antonio Candido.*

Quando nos pedem para indicar um número muito limitado de livros importantes para conhecer o Brasil, oscilamos entre dois extremos possíveis: de um lado, tentar uma lista dos melhores, os que no consenso geral se situam acima dos demais; de outro lado, indicar os que nos agradam e, por isso, dependem sobretudo do nosso arbítrio e das nossas limitações. Ficarei mais perto da segunda hipótese.

Como sabemos, o efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere à simples informação, depende de muita coisa além do valor que ele possa ter. Depende do momento da vida em que o lemos, do grau do nosso conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Para quem pouco leu e pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte reveladora. Para quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado. Além disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo autor (e portanto aproveitá-lo ao máximo) e não com outro, independente da valia de ambos.

Por isso, é sempre complicado propor listas reduzidas de leituras fundamentais. Na elaboração da que vou sugerir (a pedido) adotei um critério simples: já que é impossível enumerar todos os livros importantes no caso, e já que as avaliações variam muito, indicarei alguns que abordam pontos a meu ver fundamentais, segundo o meu limitado ângulo de visão. Imagino que esses pontos fundamentais correspondem à curiosidade de um jovem que pretende adquirir boa informação a fim de poder fazer reflexões pertinentes, mas sabendo que se trata de amostra e que, portanto, muita coisa boa fica de fora.

São fundamentais tópicos como os seguintes: os europeus que fundaram o Brasil; os povos que encontraram aqui; os escravos importados sobre os quais recaiu o peso maior do trabalho; o tipo de sociedade que se organizou nos séculos de formação; a natureza da independência que nos separou da metrópole; o funcionamento do regime estabelecido pela independência; o isolamento de muitas populações, geralmente mestiças; o funcionamento da oligarquia republicana; a natureza da burguesia que domina o país. É claro que estes tópicos não esgotam a matéria, e basta enunciar um deles para ver surgirem ao seu lado muitos outros. Mas penso que, tomados no conjunto, servem para dar uma ideia básica.

Entre parênteses: desobedeço o limite de dez obras que me foi proposto para incluir de contrabando mais uma, porque acho indispensável uma introdução geral, que não se concentre em nenhum dos tópicos enumerados acima, mas abranja em síntese todos eles, ou quase. E como introdução geral não vejo nenhum melhor do que O povo brasileiro (1995), de Darcy Ribeiro, livro trepidante, cheio de ideias originais, que esclarece num estilo movimentado e atraente o objetivo expresso no subtítulo: “A formação e o sentido do Brasil”.

Quanto à caracterização do português, parece-me adequado o clássico Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, análise inspirada e profunda do que se poderia chamar a natureza do brasileiro e da sociedade brasileira a partir da herança portuguesa, indo desde o traçado das cidades e a atitude em face do trabalho até a organização política e o modo de ser. Nele, temos um estudo de transfusão social e cultural, mostrando como o colonizador esteve presente em nosso destino e não esquecendo a transformação que fez do Brasil contemporâneo uma realidade não mais luso-brasileira, mas, como diz ele, “americana”.

Em relação às populações autóctones, ponho de lado qualquer clássico para indicar uma obra recente que me parece exemplar como concepção e execução:História dos índios do Brasil (1992), organizada por Manuela Carneiro da Cunha e redigida por numerosos especialistas, que nos iniciam no passado remoto por meio da arqueologia, discriminam os grupos linguísticos, mostram o índio ao longo da sua história e em nossos dias, resultando uma introdução sólida e abrangente.

Seria bom se houvesse obra semelhante sobre o negro, e espero que ela apareça quanto antes. Os estudos específicos sobre ele começaram pela etnografia e o folclore, o que é importante, mas limitado. Surgiram depois estudos de valor sobre a escravidão e seus vários aspectos, e só mais recentemente se vem destacando algo essencial: o estudo do negro como agente ativo do processo histórico, inclusive do ângulo da resistência e da rebeldia, ignorado quase sempre pela historiografia tradicional. Nesse tópico resisto à tentação de indicar o clássico O abolicionismo (1883), de Joaquim Nabuco, e deixo de lado alguns estudos contemporâneos, para ficar com a síntese penetrante e clara de Kátia de Queirós Mattoso, Ser escravo no Brasil (1982), publicado originariamente em francês. Feito para público estrangeiro, é uma excelente visão geral desprovida de aparato erudito, que começa pela raiz africana, passa à escravização e ao tráfico para terminar pelas reações do escravo, desde as tentativas de alforria até a fuga e a rebelião. Naturalmente valeria a pena acrescentar estudos mais especializados, como A escravidão africana no Brasil (1949), de Maurício Goulart ou A integração do negro na sociedade de classes (1964), de Florestan Fernandes, que estuda em profundidade a exclusão social e econômica do antigo escravo depois da Abolição, o que constitui um dos maiores dramas da história brasileira e um fator permanente de desequilíbrio em nossa sociedade.

Esses três elementos formadores (português, índio, negro) aparecem inter-relacionados em obras que abordam o tópico seguinte, isto é, quais foram as características da sociedade que eles constituíram no Brasil, sob a liderança absoluta do português. A primeira que indicarei é Casa grande e senzala (1933), de Gilberto Freyre. O tempo passou (quase setenta anos), as críticas se acumularam, as pesquisas se renovaram e este livro continua vivíssimo, com os seus golpes de gênio e a sua escrita admirável – livre, sem vínculos acadêmicos, inspirada como a de um romance de alto voo. Verdadeiro acontecimento na história da cultura brasileira, ele veio revolucionar a visão predominante, completando a noção de raça (que vinha norteando até então os estudos sobre a nossa sociedade) pela de cultura; mostrando o papel do negro no tecido mais íntimo da vida familiar e do caráter do brasileiro; dissecando o relacionamento das três raças e dando ao fato da mestiçagem uma significação inédita. Cheio de pontos de vista originais, sugeriu entre outras coisas que o Brasil é uma espécie de prefiguração do mundo futuro, que será marcado pela fusão inevitável de raças e culturas.

Sobre o mesmo tópico (a sociedade colonial fundadora) é preciso ler tambémFormação do Brasil contemporâneo, Colônia (1942), de Caio Prado Júnior, que focaliza a realidade de um ângulo mais econômico do que cultural. É admirável, neste outro clássico, o estudo da expansão demográfica que foi configurando o perfil do território – estudo feito com percepção de geógrafo, que serve de base física para a análise das atividades econômicas (regidas pelo fornecimento de gêneros requeridos pela Europa), sobre as quais Caio Prado Júnior engasta a organização política e social, com articulação muito coerente, que privilegia a dimensão material.

Caracterizada a sociedade colonial, o tema imediato é a independência política, que leva a pensar em dois livros de Oliveira Lima: D. João VI no Brasil (1909) eO movimento da Independência (1922), sendo que o primeiro é das maiores obras da nossa historiografia. No entanto, prefiro indicar um outro, aparentemente fora do assunto: A América Latina, Males de origem (1905), de Manuel Bonfim. Nele a independência é de fato o eixo, porque, depois de analisar a brutalidade das classes dominantes, parasitas do trabalho escravo, mostra como elas promoveram a separação política para conservar as coisas como eram e prolongar o seu domínio. Daí (é a maior contribuição do livro) decorre o conservadorismo, marca da política e do pensamento brasileiro, que se multiplica insidiosamente de várias formas e impede a marcha da justiça social. Manuel Bonfim não tinha a envergadura de Oliveira Lima, monarquista e conservador, mas tinha pendores socialistas que lhe permitiram desmascarar o panorama da desigualdade e da opressão no Brasil (e em toda a América Latina).

Instalada a monarquia pelos conservadores, desdobra-se o período imperial, que faz pensar no grande clássico de Joaquim Nabuco: Um estadista do Império(1897). No entanto, este livro gira demais em torno de um só personagem, o pai do autor, de maneira que prefiro indicar outro que tem inclusive a vantagem de traçar o caminho que levou à mudança de regime: Do Império à República(1972), de Sérgio Buarque de Holanda, volume que faz parte da História geral da civilização brasileira, dirigida por ele. Abrangendo a fase 1868-1889, expõe o funcionamento da administração e da vida política, com os dilemas do poder e a natureza peculiar do parlamentarismo brasileiro, regido pela figura-chave de Pedro II.

A seguir, abre-se ante o leitor o período republicano, que tem sido estudado sob diversos aspectos, tornando mais difícil a escolha restrita. Mas penso que três livros são importantes no caso, inclusive como ponto de partida para alargar as leituras.

Um tópico de grande relevo é o isolamento geográfico e cultural que segregava boa parte das populações sertanejas, separando-as da civilização urbana ao ponto de se poder falar em “dois Brasis”, quase alheios um ao outro. As consequências podiam ser dramáticas, traduzindo-se em exclusão econômico-social, com agravamento da miséria, podendo gerar a violência e o conflito. O estudo dessa situação lamentável foi feito a propósito do extermínio do arraial de Canudos por Euclides da Cunha n’Os sertões (1902), livro que se impôs desde a publicação e revelou ao homem das cidades um Brasil desconhecido, que Euclides tornou presente à consciência do leitor graças à ênfase do seu estilo e à imaginação ardente com que acentuou os traços da realidade, lendo-a, por assim dizer, na craveira da tragédia. Misturando observação e indignação social, ele deu um exemplo duradouro de estudo que não evita as avaliações morais e abre caminho para as reivindicações políticas.

Da Proclamação da República até 1930 nas zonas adiantadas, e praticamente até hoje em algumas mais distantes, reinou a oligarquia dos proprietários rurais, assentada sobre a manipulação da política municipal de acordo com as diretrizes de um governo feito para atender aos seus interesses. A velha hipertrofia da ordem privada, de origem colonial, pesava sobre a esfera do interesse coletivo, definindo uma sociedade de privilégio e favor que tinha expressão nítida na atuação dos chefes políticos locais, os “coronéis”. Um livro que se recomenda por estudar esse estado de coisas (inclusive analisando o lado positivo da atuação dos líderes municipais, à luz do que era possível no estado do país) éCoronelismo, enxada e voto (1949), de Vitor Nunes Leal, análise e interpretação muito segura dos mecanismos políticos da chamada República Velha (1889-1930).

O último tópico é decisivo para nós, hoje em dia, porque se refere à modernização do Brasil, mediante a transferência de liderança da oligarquia de base rural para a burguesia de base industrial, o que corresponde à industrialização e tem como eixo a Revolução de 1930. A partir desta viu-se o operariado assumir a iniciativa política em ritmo cada vez mais intenso (embora tutelado em grande parte pelo governo) e o empresário vir a primeiro plano, mas de modo especial, porque a sua ação se misturou à mentalidade e às práticas da oligarquia. A bibliografia a respeito é vasta e engloba o problema do populismo como mecanismo de ajustamento entre arcaísmo e modernidade. Mas já que é preciso fazer uma escolha, opto pelo livro fundamental de Florestan Fernandes,A revolução burguesa no Brasil (1974). É uma obra de escrita densa e raciocínio cerrado, construída sobre o cruzamento da dimensão histórica com os tipos sociais, para caracterizar uma nova modalidade de liderança econômica e política.

Chegando aqui, verifico que essas sugestões sofrem a limitação das minhas limitações. E verifico, sobretudo, a ausência grave de um tópico: o imigrante. De fato, dei atenção aos três elementos formadores (português, índio, negro), mas não mencionei esse grande elemento transformador, responsável em grande parte pela inflexão que Sérgio Buarque de Holanda denominou “americana” da nossa história contemporânea. Mas não conheço obra geral sobre o assunto, se é que existe, e não as há sobre todos os contingentes. Seria possível mencionar, quanto a dois deles, A aculturação dos alemães no Brasil (1946), de Emílio Willems; Italianos no Brasil (1959), de Franco Cenni, ou Do outro lado do Atlântico (1989), de Ângelo Trento – mas isso ultrapassaria o limite que me foi dado.

No fim de tudo, fica o remorso, não apenas por ter excluído entre os autores do passado Oliveira Viana, Alcântara Machado, Fernando de Azevedo, Nestor Duarte e outros, mas também por não ter podido mencionar gente mais nova, como Raimundo Faoro, Celso Furtado, Fernando Novais, José Murilo de Carvalho, Evaldo Cabral de Melo etc. etc. etc. etc.

“Versão revista, atualizada e rebatizada da monografia de graduação em Sociologia e Política defendida na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) em dezembro de 2005, Transgressão e adaptação: discurso de cidadania e literatura infantojuvenil na Abertura Política (Editora Ixtlan, 2013, 96 p., R$ 24,00) é o mais recente livro do sociólogo Daniel Rodrigues Aurélio. A obra analisa a estética e o discurso transgressores contidos nas histórias infantis e juvenis produzidas durante a ditadura civil-militar no Brasil e sua posterior adaptação como literatura paradidática no período de Abertura Política no país.

“Versão revista, atualizada e rebatizada da monografia de graduação em Sociologia e Política defendida na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) em dezembro de 2005, Transgressão e adaptação: discurso de cidadania e literatura infantojuvenil na Abertura Política (Editora Ixtlan, 2013, 96 p., R$ 24,00) é o mais recente livro do sociólogo Daniel Rodrigues Aurélio. A obra analisa a estética e o discurso transgressores contidos nas histórias infantis e juvenis produzidas durante a ditadura civil-militar no Brasil e sua posterior adaptação como literatura paradidática no período de Abertura Política no país.